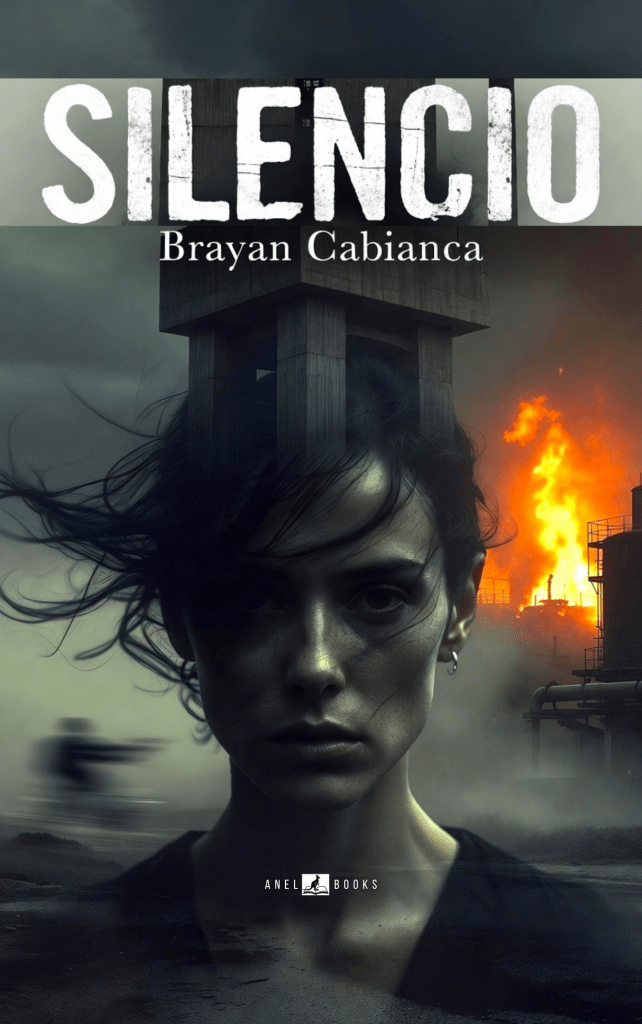

de Brayan Cabianca

Entre 1992 y 1995, la Universidad Laboral de Tarragona, situada en el corazón del complejo petroquímico y cerca del puerto, vive una época dorada para sus cifras… y una época negra para sus alumnos. La élite de profesores —herederos de una vieja casta académica vinculada al franquismo— ha convertido la institución en un sistema cerrado y cruel, donde las tasas de suspenso superan el 90 %.

Sin embargo, bajo la superficie de sus edificios de los años 50, se oculta algo más oscuro: una red de túneles subterráneos construidos durante la dictadura, oficialmente sellados, pero que aún están activos y conectan con los laboratorios de la petroquímica y con antiguos refugios de guerra.

Cuando Marc Pujol, un estudiante brillante pero conflictivo, desaparece tras un examen, su amiga Sandra Vidal inicia una investigación que la lleva a descubrir documentos ocultos, planos antiguos y testimonios de exalumnos que nadie volvió a ver.

A medida que Sandra desciende por los pasadizos, comienza a sospechar que los accidentes químicos y las llamaradas que iluminan la noche no son simples fallos industriales, sino encubrimientos de experimentos humanos vinculados a la universidad y a la industria petroquímica.

El clímax llega en 1995, durante una evacuación masiva por una explosión en la planta, mientras los túneles se derrumban y la verdad sale parcialmente a la luz: centenares de estudiantes podrían haber desaparecido en las últimas décadas, usados como “material de prueba” en proyectos secretos.

1.

Había en la costa del sur catalán, entre el hálito salobre del puerto y el aliento pestilente de las refinerías, un edificio cuya sola presencia bastaba para helar el ánimo y doblegar la voz. La Universidad Laboral de Tarragona, erigida en los años del hierro y del miedo, extendía su mole de hormigón y piedra con la majestad de una fortaleza penitenciaria. De lejos, sus torres cuadrangulares parecían velar los campos industriales como centinelas de otro siglo; de cerca, se descubrían las cicatrices del tiempo, las manchas de hollín, las ventanas clausuradas con tablones, los muros donde la humedad había dibujado mapas de países inexistentes. Era un monumento no tanto al saber cómo a la obediencia, y los que cruzaban sus portones de hierro lo hacían con la resignación de quien entra en un convento o en un cuartel.

El aire, saturado de humo y de azufre, descendía desde las chimeneas próximas, cubriendo el patio central con un velo opaco. El mar, invisible tras los silos del puerto, apenas se adivinaba por el sabor metálico del viento. De noche, las llamaradas de las plantas químicas iluminaban los ventanales de los dormitorios con una luz temblorosa, rojiza, casi litúrgica, como si una misa perpetua ardiese bajo tierra. En los corredores, los pasos resonaban huecos, multiplicados por las bóvedas frías y los largos tubos fluorescentes que zumbaban como enjambres cautivos. Nadie hablaba en voz alta: hasta los profesores parecían temer el eco de sus propias palabras, conscientes de que las paredes oían, y que los muros —siempre húmedos, siempre atentos— retenían más secretos de los que jamás se atreverían a confesar.

En aquel año de mil novecientos noventa y dos, cuando el resto del país celebraba con alborozo su modernidad y sus fastos olímpicos, la Laboral se mantenía ajena, anclada en un tiempo gris, anterior, como si la historia hubiera decidido esquivarla. Su reglamento, redactado en tinta casi sepia, aún hablaba de disciplina, decoro y jerarquía moral. Los exámenes se concebían no como pruebas del entendimiento, sino como instrumentos de purificación: cada suspenso era una penitencia, cada matrícula repetida, una forma de tributo al templo de la severidad. Los profesores, revestidos de autoridad cuasi clerical, dictaban sus clases con voz lenta y ceremoniosa, mientras los alumnos —cansados, envueltos en sus abrigos raídos— copiaban sin fe, sabiendo que el fracaso les aguardaba de antemano.

Y, sin embargo, había en todo ello una belleza espectral, una grandeza ruinosa que atraía tanto como repelía. La piedra fría exhalaba un perfume de historia y de polvo que invitaba al recogimiento; los pasillos, con sus lámparas mortecinas, parecían invocar la sombra de una ciencia antigua, de una sabiduría maldita que había florecido en siglos de alquimia y silencio. Algunos decían que la universidad estaba construida sobre cimientos más antiguos que ella misma: galerías, pasadizos, criptas olvidadas que comunicaban con el subsuelo del puerto o con las entrañas del complejo químico. Nadie lo comprobaba, pero todos lo creían.

Por las noches, cuando el viento traía el bramido de las fábricas, se decía que en las profundidades resonaban otros ruidos, distintos: pasos, susurros, portazos sordos, el golpe de una cadena contra la piedra. Y algunos estudiantes —los más sensibles, los más enfermos de imaginación— afirmaban sentir, en el dormitorio, el roce de un aire distinto, como si algo subiera desde el suelo, despacio, con la paciencia de lo inevitable. Era entonces cuando los fluorescentes temblaban, y las luces se apagaban sin motivo.

Y todo el edificio, esa colosal reliquia del autoritarismo y del miedo, respiraba.

2.

En torno a la Universidad Laboral se alzaba un reino de metales y vapores, un horizonte cercado por chimeneas que no conocían descanso. Las fábricas químicas, monstruos de hierro y fuego, extendían sus arterias de tuberías por todo el llano, retorcidas y palpitantes, como si fueran venas de una criatura colosal dormida bajo la tierra. De día, el sol apenas lograba penetrar aquella espesura de gases y partículas que pendía sobre la ciudad como un dosel de ceniza; de noche, las torres de combustión ardían sin tregua, y el firmamento se teñía de un rojo perpetuo, semejante a la herida de un cielo que nunca cicatrizaba.

El aire mismo parecía cargado de una conciencia hostil, de una inteligencia invisible y enferma. Cada ráfaga traía consigo un sabor distinto —amargo, metálico, ácido— y cada olor evocaba la muerte lenta de algo que había sido humano. Las aves evitaban el lugar; los árboles, los pocos que sobrevivían, mostraban las hojas ennegrecidas y los troncos corroídos por el polvo corrosivo que caía como una llovizna constante. A veces, una sirena cortaba el silencio con un lamento prolongado, ululante, tan penetrante que hacía temblar los cristales de los dormitorios; entonces, los estudiantes detenían sus pasos, mirándose unos a otros con recelo, mientras las luces de emergencia parpadeaban, como si la propia universidad temiera ser alcanzada por alguna desgracia que se gestaba más allá de sus muros.

En las noches más quietas, cuando el viento amainaba y las fábricas parecían dormitar en su propio sopor, se oía un rumor sordo, un pulso subterráneo, como si desde el fondo del puerto ascendiera el resuello de una bestia inmensa. Nadie sabía qué ocurría tras las vallas del complejo químico, ni qué sustancias se destilaban en aquellos depósitos gigantescos donde las luces nunca se apagaban. Había quien hablaba de experimentos prohibidos, de residuos enterrados en galerías olvidadas, de gases que, al liberarse, traían alucinaciones y fiebre. Otros, más supersticiosos, decían que aquellas fábricas habían contaminado no sólo la tierra, sino también el alma del lugar: que bajo las torres de humo moraban los espíritus de los obreros muertos en accidentes silenciados, y que sus lamentos se confundían con el ulular de las sirenas.

Los estudiantes, confinados entre la severidad de los profesores y el estruendo de las plantas químicas, vivían como en un sueño envenenado. Las ventanas no daban al mar, sino a un laberinto de chimeneas que exhalaban columnas negras, a tan poca distancia que parecía posible tocarlas con la mano. A veces, un resplandor súbito iluminaba la noche, seguido de un temblor leve que hacía crujir las vigas y estremecer los cristales: una llamarada que nadie comentaba, porque todos sabían —o preferían creer— que aquello formaba parte del orden natural del paisaje. La universidad, con sus aulas frías y sus reglamentos implacables, se alzaba, así como una isla en medio de una marisma tóxica, un convento de piedra rodeado por un infierno industrial.

Y, sin embargo, existía en aquel contraste una belleza siniestra, casi mística: las llamaradas reflejadas en las fachadas húmedas, el murmullo incesante de las válvulas, el olor a metal que se confundía con el incienso del sacrificio. Parecía que todo el valle hubiera sido consagrado a una deidad antigua, cruel y ciega, cuyo altar era la fábrica, y cuyos sacerdotes eran los ingenieros que, envueltos en trajes blancos, custodiaban el fuego perpetuo de las torres. A veces, al amanecer, cuando el humo se disipaba por instantes, podía verse la cúpula oxidada del laboratorio principal reflejada en las aguas del puerto, y el espectáculo poseía una majestad infernal, la hermosura terrible de las cosas que han sido creadas para perdurar más allá de los hombres.

La Laboral, rodeada de aquel paisaje de devastación, parecía una catedral en ruinas que resistiera, obstinada, el asedio de la modernidad y del veneno. Sus campanas callaban, sus muros exudaban un sudor de piedra y salitre, y sobre su frontón ennegrecido las gaviotas trazaban círculos lentos, emitiendo un graznido que sonaba a presagio. Todo allí hablaba de descomposición, de una lenta agonía que se extendía por igual sobre los cuerpos y sobre las almas. Y sin embargo, nadie huía. Porque había en aquel encierro una fascinación inconfesable, una promesa de revelación: como si, en el corazón de aquel humo, se ocultara una verdad última, un conocimiento prohibido que sólo los valientes —o los condenados— se atreverían a buscar.

3.

Los edificios que componían la Universidad Laboral eran vastos y severos, levantados en aquella década ominosa de los cincuenta, cuando el país aún respiraba con el ritmo fatigado de los escombros. Ningún arquitecto osó firmar su obra: se decía que los planos provenían de algún despacho anónimo del antiguo Ministerio de Trabajo, trazados con regla férrea y espíritu penitenciario. Aquellas construcciones no buscaban agradar ni consolar, sino imponer y someter. Todo en ellas obedecía a un propósito de control y de silencio. Los muros, gruesos como murallas, encerraban pasillos interminables que se bifurcaban y volvían sobre sí mismos, formando un laberinto sin lógica ni misericordia. Los techos eran altos, tan altos que la voz del que hablaba se perdía en la penumbra de las bóvedas, y el eco regresaba con un tono distinto, más grave, como si alguien —o algo— repitiera desde la oscuridad las mismas palabras con un sentido invertido.

Había en aquellos corredores un olor inconfundible: mezcla de polvo, piedra húmeda, aceite de máquina y tiza vieja. Las lámparas colgaban de cables desnudos y parpadeaban con un ritmo indeciso, semejante al de un corazón fatigado. En las paredes, las manchas de humedad formaban siluetas caprichosas, a veces semejantes a rostros que parecían mirar desde el yeso resquebrajado. Los estudiantes evitaban recorrer ciertas alas del edificio al caer la tarde, pues decían que allí el aire era más frío y el suelo vibraba con un temblor sordo, como si bajo los cimientos corriera una corriente invisible. En el ala norte, donde se hallaban las aulas más antiguas, las puertas de madera aún conservaban las cerraduras de hierro forjado, y el chirrido que producían al abrirse tenía algo de gemido, de lamento humano.

El conjunto entero de la Laboral semejaba un organismo vivo, una criatura pétrea que respiraba a través de sus tubos de ventilación y se alimentaba del miedo de sus habitantes. Nadie sabía con exactitud cuántas salas existían, ni dónde comenzaban o terminaban los pasadizos de servicio que conectaban los edificios. Algunos trabajadores de mantenimiento, veteranos de silencios y de polvo, hablaban en voz baja de zonas clausuradas, de sótanos a los que no llegaba la luz, de escaleras que descendían sin fin hacia el subsuelo. Otros afirmaban haber hallado habitaciones sin puertas, comunicadas por respiraderos o rendijas que daban a ninguna parte, como si la estructura misma hubiera crecido con voluntad propia, multiplicando sus venas y arterias de cemento a medida que pasaban los años.

Los techos, cubiertos de tejas ennegrecidas por el humo industrial, filtraban un goteo constante cuando llovía, y las gotas caían con un sonido acompasado, semejante al tic-tac de un reloj fúnebre. En los patios interiores, los charcos reflejaban las torres químicas del horizonte, de modo que la luz infernal de las fábricas parecía haber penetrado hasta el corazón del recinto. Los estudiantes caminaban en fila por los claustros, envueltos en sus abrigos grises, con los libros apretados contra el pecho, y en sus rostros se leía una mezcla de sumisión y de inquietud. Era como si el edificio mismo los moldeara, como si cada piedra pesara sobre sus hombros, imponiendo su gravedad sobre sus pensamientos.

A veces, en las noches de tormenta, el viento que venía del mar se colaba por las rendijas y los ventanales rotos, recorriendo los pasillos con un bramido que recordaba el de una multitud lejana. Las luces temblaban, las puertas golpeaban, y los dormitorios parecían barcos a punto de hundirse. En esos momentos, los más supersticiosos aseguraban que la universidad recordaba su propio origen, que despertaba por unos instantes del letargo de la materia, y que su alma —una alma vieja, amarga, laberíntica como su cuerpo— se revolvía con furia contra los hombres que la habitaban.

No faltaban quienes creían que aquel diseño geométrico, tan desmesurado, ocultaba un propósito secreto. Algunos veían en el trazado de los edificios un símbolo hermético, una figura de poder inscrita sobre la tierra para encerrar o contener algo que no debía salir. Otros, más prácticos, decían que los arquitectos habían querido levantar una prisión disfrazada de universidad, una trampa para mentes jóvenes que debían aprender la obediencia antes que la ciencia. Fuera cual fuere la verdad, lo cierto es que todo aquel que cruzaba los umbrales de la Laboral acababa transformado: su voz se hacía más baja, su paso más lento, su mirada más desconfiada. Era como si el peso del cemento se filtrara poco a poco en la sangre.

Y cuando el último timbre del día resonaba en los corredores, un sonido áspero y prolongado que parecía venir desde los cimientos, el edificio entero exhalaba un suspiro profundo, casi humano, que se confundía con el rumor distante de las fábricas. Entonces, por un instante, el tiempo se detenía, y la Laboral, inmensa, fría y laberíntica, se reconocía a sí misma como lo que era: no una escuela, sino un santuario de piedra erigido a la memoria del control y del silencio.

4.

Había en los pasillos de la Universidad Laboral una vida secreta, un pulso húmedo y constante que no pertenecía del todo al reino de los hombres. El aire, espeso como un aliento fatigado, estaba saturado de un hedor a disolvente, a pintura corroída, a químicos destilados que parecía emanar de las paredes mismas. A cada paso, la sensación de encierro se hacía más tangible, más orgánica, como si la piedra, las tuberías, el cemento, respiraran en una cadencia subterránea, acompasada por el murmullo de los fluidos invisibles que corrían tras los muros. No era una simple estructura: era una criatura de hierro y de humedad, viva, palpitante, que transmitía su latido a quien la habitaba.

Las tuberías, visibles en algunos tramos, serpenteaban por los techos y bajaban por los rincones como serpientes metálicas. Vibraban sin cesar, con un rumor casi musical, semejante al retumbar distante de un órgano enterrado. A veces, de sus uniones escapaban hilos de vapor que ascendían lentos, enroscándose en espirales translúcidas que difuminaban las lámparas del techo. El sonido del líquido corriendo por ellas —no siempre agua, decían algunos— se mezclaba con el zumbido eléctrico de los tubos fluorescentes, creando una sinfonía de murmullos y chasquidos que embriagaba la mente, obligando al pensamiento a divagar, a perderse en la cadencia mecánica de aquel corazón de metal.

De noche, cuando el edificio quedaba casi vacío y el eco de los pasos se perdía entre las esquinas, el aire adquiría un espesor irrespirable. Era entonces cuando los estudiantes más sensibles juraban percibir una vibración profunda, continua, que subía desde el suelo y se detenía justo bajo la piel, como un temblor febril. Se decía que esa vibración provenía de los túneles inferiores, donde discurrían las viejas conducciones de gas y los canales de mantenimiento olvidados desde los años de la dictadura. Otros, más supersticiosos, aseguraban que allí abajo, en las entrañas de la Laboral, se hallaba el verdadero motor de la universidad: un mecanismo de origen incierto, anterior quizá al propio edificio, que nunca había dejado de funcionar.

El olor era parte de la condena. Un aroma agrio y punzante, mezcla de formalina, gasolina y óxido, que se impregnaba en la ropa y en los libros, y que los estudiantes, con el tiempo, dejaban de notar, como si se fundiera con su propio cuerpo. Algunos visitantes, sin embargo, al recorrer los corredores por primera vez, se llevaban la mano al rostro y fruncían el ceño, sintiendo un malestar difuso, una impresión de decadencia invisible. Nadie hablaba del olor, pero todos lo conocían; era la firma indeleble del lugar, el aliento de su maquinaria oculta.

Las paredes, pintadas de un amarillo enfermizo, presentaban grietas que se abrían como venas. Si uno apoyaba el oído contra ellas, podía oír un murmullo: no el ruido común del agua o del aire, sino un susurro más profundo, irregular, semejante a un jadeo o a una respiración entrecortada. Y en ciertas noches de invierno, cuando la presión cambiaba y el viento del puerto se colaba por los respiraderos, las tuberías comenzaban a golpear suavemente, como si alguien —una mano invisible, paciente— llamara desde dentro.

Había tramos donde el pasillo se angostaba, y la luz apenas alcanzaba a iluminar los escalones. El suelo, manchado de humedad, despedía un brillo aceitoso. Allí, la vibración se hacía más intensa: se sentía en las plantas de los pies, en el estómago, incluso en los dientes. Algunos afirmaban que, si se permanecía demasiado tiempo en aquel lugar, uno empezaba a escuchar cosas: voces que se confundían con el zumbido del metal, lamentos que surgían de las tuberías como mensajes atrapados en un conducto infinito. Y era inútil cerrar los oídos, pues el rumor no venía de fuera, sino de dentro: una resonancia que se metía en la sangre y latía al compás del corazón.

Así eran los corredores de la Laboral: arterias de un cuerpo antiguo, canales de un monstruo industrial que jamás dormía. Los profesores los cruzaban con paso firme, sin mirar a los lados, acostumbrados al sopor mecánico del lugar; los alumnos, en cambio, se deslizaban con cautela, temerosos de los ecos que devolvían sus propios pasos. Y cuando alguno debía atravesar solo aquellos pasillos a deshora —ya fuera hacia el laboratorio o hacia los archivos del sótano—, sabía que cada sombra, cada vibración, cada soplo del aire, podía contener algo que no pertenecía del todo al mundo visible.

Porque en la Laboral, hasta el silencio olía a disolvente. Y en la música rítmica de las tuberías que vibraban, algunos juraban escuchar el murmullo de un pensamiento que no era humano, un pensamiento antiguo, frío, químico, que aguardaba pacientemente, bajo tierra, el momento de despertar.